おんばしら-大日影集落 区民祭の小宮祭 理想とする 縄文の里村「大泉の里」(田舎暮らし)を、長野県茅野市の八ヶ岳山ろくに造ります 自然環境豊かな私の生まれ育った故郷に、自給自足できる豊かな里山集落を作ります 縄文文化の里で 子育て 二世帯 第二人生・・野菜を作り田舎で暮らしましょう 文化でもある伝統守り 後世につなげています おんばしら-小宮祭 火とぼし 暮らしている全ての住人が、幸せを感じ取れる、村づくりを 推進してまいります

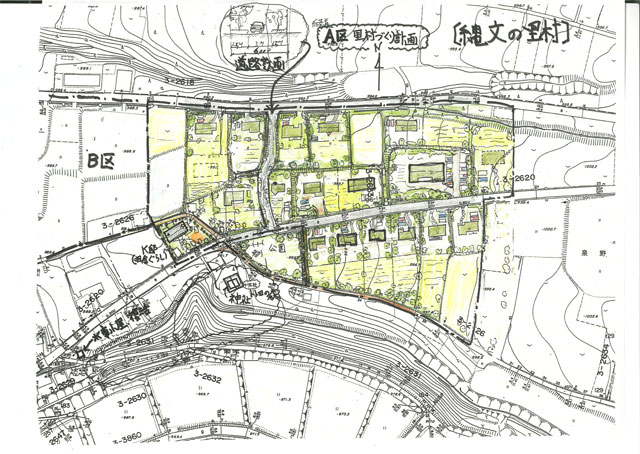

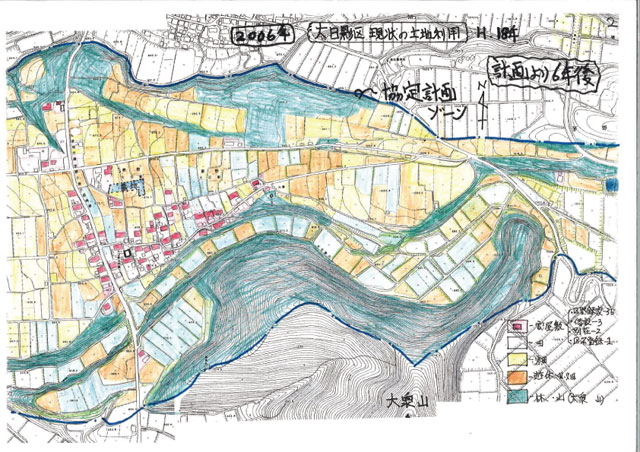

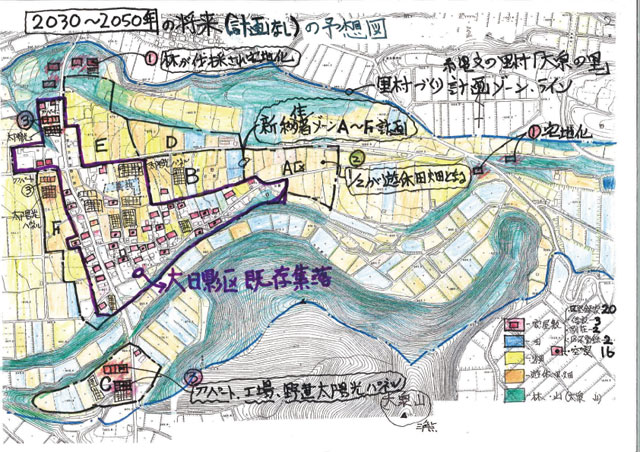

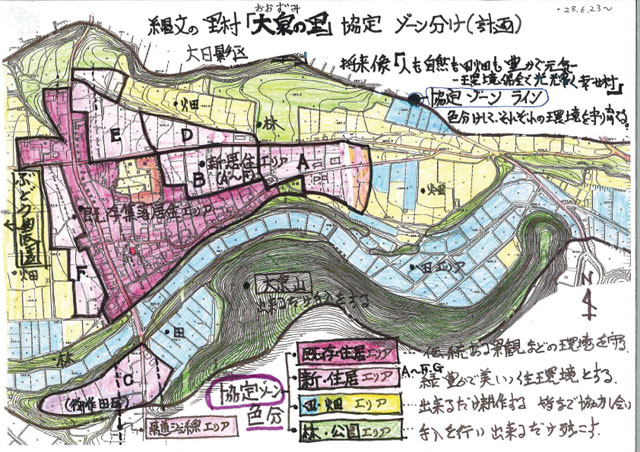

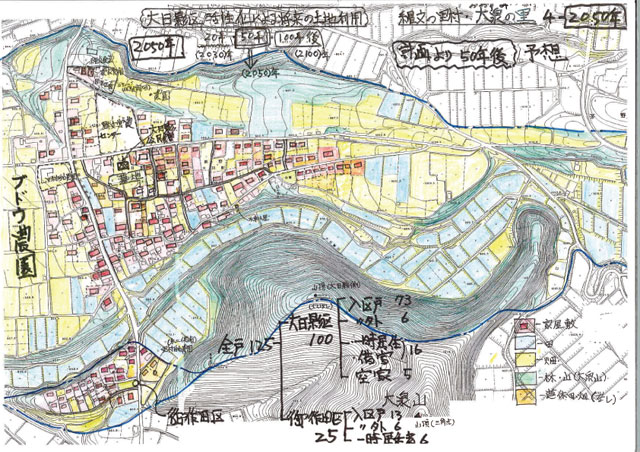

計画前時は、ほとんどが耕作し切れていない遊休地でした。 縄文の里村「大泉の里」のA区(新移住区、全体A〜F)-計画図 平成18年度作成) 赤線の計画道路が実現できない為、A区はこれ以上進めにくくなっています。やはり、農振解除やインフラ整備は自力では限度があります。 行政で理解していただき、少しでも協力していただきたいです。 大日影集落の世帯数 令和6年(2024)6月現在、58戸 (58戸・2000年より移住世帯30戸増、) 58戸の内訳 区登録(入区)47戸 二地域居住軒8戸 空家戸3

平成27年夏、Tさんの田舎暮らしでの畑の作業 |

|

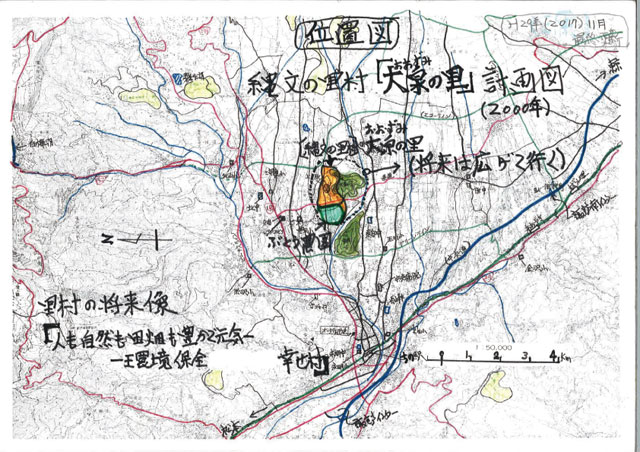

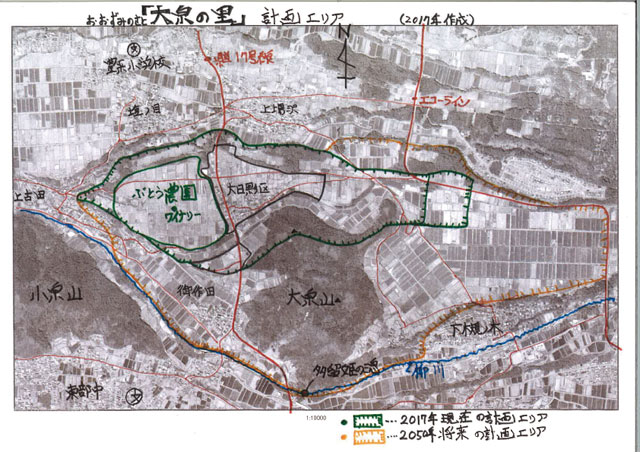

計画地の計画や写真を見ながら縄文の里村「大泉の里」(おおずみ)を想像してみてください 計画地は、信州は八ケ岳山ろくの縄文文化の里(縄文の思想が生き続けている)長野県、茅野市、泉野と豊平境の大日影集落の写真を見ながら私の思い描いている「里村づくり」を察して下さい。 大日影、の日影の意味は「日の光・日ざし・太陽」です。日陰「日光の当たらない場所」と間違えないで下さい。大日影=大きな光=光り輝く 光輝く集落なのです。 「大泉の里」の計画位置図 将来的には、無限にこの考え方や、計画を広げて行きたい気持ちでいます。茅野市、諏訪地域、長野県、日本、世界、地球、宇宙へと。 縄文の里村「大泉の里」には、計画時(2000年)から、現在(2019年6月)までの新居住世帯の進捗状況は、22世帯増です。上記(A区)計画図のなかだけでも、実際に13戸の移住者の住宅が新しく建てられ、田舎暮らしを充実して、皆さん野菜作りに励みながら暮らしています。野菜作りは初心者が多いですが、試行錯誤しながら、年々と上手になってきました。 驚いたことにある方(Oさんは、畑1枚、田んぼ7枚を借りて農業を始めました)。もちろん、限りなく無農薬、有機栽培です。私は、相談された範囲で協力しています。この方は、平成28年に2反分増やして、4反分の田んぼ作りをしています。 この里村づくり計画は、具体的に考え進めている会、縄文の里村「大泉の里村づくりの会」において、集落の区会及び区総会にて説明し、理解と協力していただきながら、既存集落全体を巻き込みながら進めております。全体の計画説明(資料は全戸配布)やアンケート調査(2回)実施や、協定締結に向けて茅野市からも来て頂き、「協定締結について」の説明会(意見交換会)なども実施しています。 区会総会(区民全て)では「この計画は大変重要な大きなことなので区会(区民)としてしっかりと考え、進めていかなければいけない」という意見が出ました。 区会総会の場で改めて、区長が区民に「区民として前向きに理解と協力をして行きながら、団結して進めていきたい」という気持ちを確認させていただいたうえで、進めております。 里村計画は、2000年に始まりました。 2006年までの6年間に、4戸の移住者が増えました。 1)田畑の1/2が遊休田畑となる。 高齢化と共に後継者もなく、担い手が無くなる。 2)野立太陽光パネルの設置や、調和を考えない工場、アパート、ミニ宅地造成・・・景観に悪影響を。 3)集落内は、空洞化し衰退。 後継者不足で、極端な少子高齢化で限界集落に向かってします。 4)林は伐採され、家の建設や、・・・施設などで、自然環境破壊とCO2の増加。

私の今の仕事は住環境、住まいづくり、宅地探し、家づくり(住宅、別荘の新築)、リフォーム(増改築、改装)、移住、住み替え、田舎暮らしなどを、地元の専門家として「安心」して実現出来る窓口(パートナー)となりお手伝いしております。 また、こうした住まいに関わる(計画、建築、工事途中、完成、メンテナンス、不動産、生活・・)などの悩み、不満やトラブルなどの相談窓口「住まいの110番」となり、アドバイスしたり解決したりもしております。弁護士・・とは違い「調整=調停」約として、解決したりもしています。 人生(生涯)の一大事業である大切な住まいづくりを、「安心」して且つ、できるだけ「安全」で「感動」できるように、なにより豊かで楽く健康な暮らし(幸せな人生)が出来る様にお手伝いをしております。 余計なもの(建物、工作物、雑音)はほとんどありません。目を閉じて、耳を澄ませば「小鳥、虫、風、小川・・」の自然界の音しか聞こえません。人工的な音は、時々農作業時の機械の音くらいです。夜は静か過ぎるくらいです。 自然災害は、縄文時代のこらからありません。土も縄文時代からの肥よくの黒土です。 電信柱はないほうがよいのですが、将来的には電線の地中化も考えて行きたいですね。

それには、衰退化傾向にある地方を将来を見据えて「美しい景観保全」「良好で元気な地域社会」「持続可能な地域」を築いていき、「まちづくり」「村づくり」「集落づくり」を優先にどうにか考える必要がありす。 まちづくりという観点から私の仕事を見ると、住環境その中の一つにすぎません。今までの個々の住まい造り、家づくりでは、少しでも「美しく元気で豊かな地域づくり」につながれば、という気持ちでは携わって来てはおりますが。 これからはの時代は、個々の家の「点」から、「線」、更には「面」として、地域づくりを考えていく必要があります。こうしたことが、最終的には、地域の活性化、地球環境の蘇生につながって行くことかと思います。

茅野市、原村、富士見町、蓼科高原や八ヶ岳山ろくの広大な裾野では、Uターン・Iターンなどで、自然豊かな別荘地や、畑や田園風景のなかの緑豊かな村へあこがれて、田舎への移住を考えた永住者の希望が増えて来ております。 皆さん、子育て 二世帯住宅 スローライフ セカンドライフ 最後の棲み家 野菜作り 自給自足・・等と、「安全」な自然環境の豊かなところでの暮らしを望んでいます。 それ故に、皆さんが理想とする、新しい住宅地(田舎暮らし向け)開発は避けられません。空き家の活用や古民家再生も一つの考え方ですが、根本的に考えると限界があります。 ここは、限界集落とは言いませんが、高齢化が進むなかで、また後継者がいない家が増えてきています。ますます集落が空洞化して衰退化していきます。 私の集落では、ほとんどの家で農家の後継者がいなくなってしまいます。今でもまったく家や農地の管理ができなく困って、私のところに来て「全ての不動産を太田清人に、お任せしたい」こんな方が4件もいます。将来に向けて、「後は頼むよ・・・」こうした高齢者や、跡継ぎがいない人ばかりです。 ここの地域は、八ヶ岳山ろく(西麓)は自然環境の魅力だけでなく、縄文文化の中心地といわれ、縄文遺跡が随所で発掘されています。国宝に指定された「縄文のビーナス」の出土遺跡(棚田遺跡)や「尖石遺跡・考古館」があります。さらに「仮面の女神」も国宝に指定されるなど、縄文色の強い地域のなかの集落です。 それ故にここの地域は、縄文時代より自然の恵みが豊かで、自然災害も少なく、地盤や土質、住環境・・・など「暮らしの心配がいらない、安心して安全に豊かに暮らせ土地」であると言えるかと思います。 この安心できる地において、住宅地「田舎ぐらし向けの移住」が求められ必要とされるならば、私の理想とする縄文人の知恵を入れた「縄文の里村」を、この八ケ岳山ろくの大自然の恵みの縄文文化の里において、自給自足ができ、持続可能で自然環境豊かな癒しの里村を造ってみたいと前々から想っていました。 昨今の新たな住宅建設の増加は、小規模区画の宅地造成や、林、原野、山林の木々が倒されて、大地をけずり、田畑や自然環境との共生などの考えの無い、無秩序なかたちで宅地化で、家が建ち続けています。 こうしたミニ宅地化によって家が建つほどに、自然や景観が破壊、崩壊されていると同時に、周りの住人(特に集落との)コミュニケーション(コミュニティー)の無い閉ざされた閉鎖的な住宅地となっています。 まさしく秩序のないスプロール的家づくり、まつづくりが進んでしまい、結果的にガン細胞的に広がりつづけ、自然環境の破壊を招き、最終的には魅力の無い地域となり、人口減少、地域環境、地球環境の破壊へ向かってしまうのではと懸念されています。

私しは、私の“まちづくり”・村づくりの基本的な考えにおいて、出来るだけ縄文人から受け継がれた知恵を生かし、地球環境に配慮、特に地球温暖化防止も視野にいれながら緑豊かで、農地付き、畑付き住宅地として、自給自足できる持続可能な緑豊かな住環境づくりを考た、自立した自給圏を目指して行きたいです。 目指す里村は、自然環境や地域環境に調和し、周りの民家や、田、畑、林、里山に融合したなかで、また強要するつもりはありませんが、“「私の家づくりに対する考え方」”(HP別サイトでご覧下さい)を出来るだけ理解して頂き、個々の家づくりを通して、家も住人も共に田畑や自然と共存共栄出来るように実現させていきたいです。まさしく環境に融合した持続可能で豊かで元気な集落づくりを目指していきたいです。 これからの村づくりを、真剣な考えで田舎暮らしを希望している若い世代(子育て)や、二世帯住宅、団塊の世代、また営農者となって頑張ってみたい、またこうした環境のなかで一緒に暮らしたい・・。こうした心豊かで気持ちある方々に、気持ちよく暮らしていただけるように、環境を守り整備しながら最低限の協定も定めて造って行きたいと思っています。 食材は出来るだけ、有機野菜作りとし無農薬で且つ近場で収穫したものだけで考えたいものですね。出来るだけ自給自足の考えで。また、知人や仲間と一緒に自分の畑で野菜作りをして、お互いに分け合いながら、食べていただきましょう。仲間も増え喜んでくれることでしょう。食べきれない野菜などは「里村ブランド野菜・・」として、里村物産店で販売したいです。食べきれない野菜などは、出来るだけ無駄にせず、少しでも換金し還元できればなお幸いです。

ここの計画地「縄文の里村-大泉の里」は、私の生まれ育った実家の集落は(2000年は34戸)でした。大泉山の里山に隣接しており豊平と泉野の境にある既存集落「大日影区」を取り巻いた全体の地域です。 大泉山の北側にあるからこの地名(大日影)がついたのでしょうか?。と、思っていた時がありました。けっして半日村とか、本当に日影(日陰)が多いというようなことはありません。冬でも日当たりは大変よいですし、なにより田舎特有ののどかな雑木林、里山や田園風景は魅力的です。 「日影」の意味を古文辞書で調べてみますと「日の光。日ざし。太陽。」 「日陰」は「日光の当たらない場所。世間から頼みなれない境遇にたとれられる。」 東側(八ケ岳より)の畑からは、いまだに縄文時代のヤジリや土器の破片があちこちにあります。今でも拾えます。私が子どものころには、よく拾いにいき家の片隅に積み上げてあったものです。まだどこかにあるとおもいます。もしかしたら、次の国宝土偶が発掘されるかもしれません。

南を観ると林の向こうに小高いやさしい里山(大泉山)・隣に南アルプスの甲斐駒ケ岳、北岳・小泉山が隣接して見えます。東を見ると畑や林の向こうに八ケ岳しかみえません。北を観ると、林の裏側に蓼科山、車山。そし西を観ると小泉山の奥に諏訪大社の御神体である西山の守屋山、その奥には北アルプスや中央アルプスが頭を出しています。 大泉山にある実家の山からの景色です。 兄たちとたまにここにきて、この景色を眺めながら冷たいビールを飲みながら、何気ない時間をすごすのが楽しみです。 この集落の田畑を調査したとこら、1/4近くが遊休田畑に近い状況になっています。今後更に、少子高齢化や後継者がいない家が増えてしまい、10年後には半数近くが遊休田畑となってしまいそうです。形状がいい大きな田畑は、効率がよく管理が楽なので、借り手もいますが。こうしたところも補助金等がなくなると将来的な保障は有りません。効率の悪い田畑(形状が悪く、土手の草刈が大変、場所が悪い、ジメジメしているような湿気の多い田畑・・)は、借りてもほとんどいません。借りてくれたとしても、数年後には返されてしまうのが現実です。 耕作できない地主の皆さんは、管理しきれず困っているのです。80を超える老人の皆さんが、草刈をするだけでも重労働となっています。 そこで、私に「どうにかしてほしい」、と言う地主がどんどん増えてきています。私の出来る範囲で、借りて耕作してくれる方を探し作ってもらっていますが。これまた効率のよい田畑は借り手が見つかりますが、そうでない田畑はやはり借り手が見つかりません。 行政の悪口は言いたくはありませんが、こうした借り手も見つからず困っている田畑も「農地は守れ」といい、こうした土地を、人が住めるような環境に簡単に出来ないのが現実です。 このような状況のなか、集落のすぐ上の場所にある、遊休田畑の地主8人(A区)から、「今すぐにでもどうにかしてくれ」、と言わ続けていました。ここの計画地A区の田、畑だけでも3000坪以上はあるでしょうか。 条件も良く隣接している道路の幅もひろく水路もあり水道も入っています。

(写真−6) 近くの水車小屋(手前にあります)から、こうした落ち葉やどんぐりに埋もれた農道が続いています。この坂を下り左側のどんぐり林を少し登ると神社(トトロの森)になります。散歩道として申し分ないかと思います。 11年ほど前、Iターンやセカンドハウスでの田舎暮らしを考えていた愛知県から来たKさんに、参考までにこの集落や候補地の土地を一緒に歩きながら案内したところ、大変気に入ってくれました。「この集落のなかなら何処でもよいので、暮らしたい」、「私も仲間に入れていただいて、すぐにでもオータさんの目指す、縄文人の里村をここに造ってほしい。一緒に作ろう・・」と言われました。 Kさんは大学の先生でした。幸いにも、早々この里村計画地(A区)の一番下の土地を150坪購入することができました。H18年5月には家づくりも完成させて、いま田舎暮らしを充実させています。私が全て(土地取得の交渉・住宅の設計・住宅建設・区民との関わり・畑を借り野菜作り交渉・・)をコーディネートして田舎暮らしを実現し始めました。田舎暮らしの総合コンサルティング「田舎暮らしトータルコーディネート」で実現しました。 Kさんは、「夢のような生活が実現でき、とても嬉しい」と大変喜んでおります。また、きのこや山菜などを一緒に採りに行ったりもしています。(詳しくは、「田舎暮らし事例」の「K邸」をご覧下さい。 この大日影集落は、私の実家でもありますので、住人は皆知っている方々です。私の兄は長男として実家を継いで暮らし生活しています。兄もまだ勤め人でありますので、私と兄の家族で食べる米だけの田を一枚、一緒に耕作しているだけです。残り田畑の8割は耕作出来ていません。草刈の管理だけでも大変です。私の紹介で田3枚は貸して作ってもらっています。他、条件があまりよくない田畑は、月一度、土手の草刈と耕作していない田畑をトラクターで、表面の伸びてきた草をかきまぜて、草対策をしています。本当に大変です。 Kさんは、兄や私が同じ集落に暮していることもあり、安心されたと思います。先生はすぐに永住する予定でしたが、定年後になって、近くの大学からお呼びが掛かってしまい、数年は週末や長期休みの時に来られています。 「早くこちらに定住して、山菜を取ったり、畑を作りながらこのすばらしい環境で楽しく暮らしたい」」と言っております。 先生(ご主人)は、驚いたことに畑仕事がなかなかさまになっています。 伺ったとき、「どうだ、こしつきが良いだろう・・・」といいながら、くわで大地の畑の土を起こしておりました。 あまり無理して、腰をいためない様に願っております。今では家の近くにある、兄の耕作されていない畑の一部も借りて野菜や果実を作っています。 「や〜・・、全てオータさんのおかげだよ、ほんとうにありがたい・・また近くに居てくれるんで安心だ・・」 私はこうした言葉をいただいているうちに、いつまでも構想をあたためていなくて、具体的に計画を詰め、少しでも早く私の目指す「縄文人の里村づくり」を実現に向け本気になって動き出して行こうと、進めているところです。Kさんも応援してくれています。

ただ今里村「大泉の里」住人の賛同者や、移住しての田舎暮らし参加者を募っています。 一緒になって自分たちの、将来に向けての理想の暮らしを描きながら、実現して行きたいと考えております。 この里村内でしたら、定住できる移住地は候補地はたくさん有ります。 興味のある方は、是非とも参加していただき、共にこれからの理想の暮らし「縄文人の里村-大泉の里」、「持続可能な美しい村」一緒に考えながら造って行きたいとおもっています。

興味のある方は、是非問い合わせ下さい。「オータさん、是非一緒に頑張ろう・・・」と言っていただける方々が、一人でも多ければ、多いほど、私としても一層と頑張るエネルギーが出てきて、少しでも早く実現させることが出来ることと思います。 「今も頑張っていますが、私にもっと実現への強い意欲と勇気を下さい。」 「一緒に夢を実現しよではありませんか。残された命の充実・子育・環境保全・・・」 今でも、沢山の問い合わせや話しがきております。現状では20軒程の田舎暮らしを実現すことができています。 自給自足で「有機野菜づくりで専業農家、3戸」「豊かな環境で子育て」「自宅兼地域住人の健康相談所・・・・」「自然環境の恵まれた中での暮らしのなかでの子供教育の研修センター(いじめ、登校拒否、学習意欲を高める・・)」。「お菓子やケーキを作って皆さんに食べてほしい」・・・・など、このようなお考えの方々も暮らしています。もちろん皆さん野菜作りを頑張っています。 参考までに一度是非とも計画地全体、特に「A区」の現状を観に来て下さい。「こんなのどかで、自然環境のよいところがあるんだ」と思われることと思います。 場所的にも、エコーラインと県道17号線(主要県道、茅野市、北社、韮崎線)の間になります。病院や診療所、温泉、買い物、学校と比較的に便は悪くありません。 「なにより、八ヶ岳山ろくの恵まれた自然とのどかな集落の環境はお金に変えられない価値があります」 里村のY邸からの、八ヶ岳を見たところです。 言葉や文字では、表現出来ません。

「最後に」 人間の五感生活での暮らしで、澄んだ豊かな生活、健康な暮らしが出来る様に目指しています。 また10年・30年・60年・100年・後を見据えて、理想とする、八ケ岳山麓の「縄文人の里村」を描きながら進すめてまいります。 伝統文化、例えば「火とぼし」 「どんどん焼き」なども見直し大切にしながら、衰退化している集落にとっても活性化が出来て行けることでしょう。おんばしら(小宮祭)は、区民総出の楽しい元気のお祭りです。 また、この「里村」をつくるにあたって、私の事務所兼自宅をこの里村に平成21年に建築し移住してきました。家づくりの木材は、大泉山にある実家の山で、今が亡き父と一緒に46年前に植えて育てた木を主に使いました。また地元の材や自然素材を使用した地産地消の住宅となりました。遊び心もいっぱいいれてみました。 食材だけでなくエネルギーも出来るだけ自給自足で考えています。暖房は薪ストーブのみ、事務所はペレットストーブのみです。少し心配ではありましたが、思った以上に快適です。薪の確保も今では、ストレスから趣味に変わってきていますが、やはり大変です。 詳しくは「家づくり事例の事務所併用の太田邸」をご覧ください。 私としては、残された人生、生涯を悔いの無い為にもに、この「縄文人の里村-大泉」づくりの実現を目指して、できるだけの努力はする覚悟でいます。 私こと自称、縄文人が里村「大泉の里」の村長やくになり、この計画の早期実現を目指すとともに、全村民と共に自給自足しながら住環境全体を保全し、活性化させながら、「いたわり」「助け合える」村民全員参加で誇れる、持続可能で美しい「縄文の里村-大泉」をつくり、後世に引き繋いで行きたいと考えています。

(写真−10) この写真は平成18年に私が撮影したもので、この里山から続く茅野市内の上川の冬の光景です。このように小白鳥が多いときは200〜300羽ほど来ていました。今年は20〜30羽ほどしかきていません。聞いてみましたら「暖冬の影響でここまでこなくても、もっと北側(北海道)など過ごせるようになったのでは」と説明してくれました。 四季の季節感を感じます。温暖化防止の理想の里村づくりともしたいです。

最初なにより心配していた既存集落住人たちとは、うまく融合しお互いに助け合いながら暮らしができています。 単なる田舎暮らしでなく、本来の人間の生活が豊かに出来ることでしょう。縄文人の知恵を頂きながら、ここで暮らしている住人の全ての人が「幸せ」を感じ取れるように願って、続けてまいります。夢というかロマンを感じながら。 木曽地方の特産で漬物「すんき」が、健康ブームも重なり注目を集めています。塩を使わずに、赤カブの葉を乳酸発酵させた漬物です。なにかヒントガありそうです。 大日影には10年ほど前まで「泉屋とうふ」が生産されていました。けっこう評判で、県外からも求められていました。 これを復活させたいものです。豆腐、味噌・・。 原料の大豆はもちろん里村産で。 大日影集落は小さな集落です。それ故に昔ながらの伝統文化もあり、のどかな自然環境がそのまま残っています。この大日影の「日影」の意味は「日ざし・日の光・太陽の光」という意味です。 ここの大日影集落をとりまく「大泉の里」は、まさしく「光輝くの里村であり、光輝く住人である」のです。

|

一緒になって 理想の持続可能な 豊かな村づくりをしてませんか

「田舎暮らしの成功事例の紹介」

|

ホームページに関する, ご意見・ご感想をお寄せ下さい。 詳しい資料をご希望の方は、お問い合わせ下さい。 |

(写真−5) この計画地を少し下側(B区)から東側(A区)を観た風景です。田畑は半分程は耕作されていません

(写真−5) この計画地を少し下側(B区)から東側(A区)を観た風景です。田畑は半分程は耕作されていません